| 菅野 |

大企業に比べて、小さい企業とお付き合いするとき、デザイナーはある程度優位に立って、思い通りにできる可能性が大きい。 |

| 大友 |

そうですね。 |

| 菅野 |

だけども、小さい地場の企業がなぜデザイナーに頼むかというと、右肩下がりで落ちてる業績を復活させたいってことだと思うんだよ。 |

| 船越 |

はい。 |

| 菅野 |

そのときに、売れるか売れないかっていう尺度をないがしろにして、デザイナーの個性で会社を引っ張ってしまうと、これ良い悪いじゃなくて、成功例が少ない。 |

| 船越 |

なるほど。 |

| 菅野 |

今、地方の時代と言われている中で、気をつけないといけないのは、地場産業とデザイナーとのコラボレーションが過去に多くの失敗を生んだのも事実なんだよ。 |

| 船越 |

はい。 |

| 菅野 |

地場産業とデザイナーのコラボレーションって、一時期かなり流行ったじゃない。実は僕らの上の世代の先輩たちも、そういう時代を生きていて、そのとき地方のコンペティションがいっぱい生まれたんだよ。 |

船越 |

はい。 |

| 菅野 |

でもそれが失敗してしまって、地場産業が衰退してしまったという例もあるんだよね。 |

| 船越 |

そうなんですね。 |

| 菅野 |

今、地方の時代にデザイナーと地場産業がコラボレーションするに当たって、やっぱりそういう教訓は忘れてはいけないなと思うんだよね。 |

| 船越 |

それはつまり、デザイナーとのコラボレーションで注目を浴びた地場産業に、いきなり大量の注文が入ったものの、すぐに流行が廃って大量の在庫を抱えてしまうと。 |

| 菅野 |

そうそう。「俺がデザインしたら雑誌に載るぜ。」みたいなデザイナーがいたのよ。 |

| 大友 |

ちょっとね、おこがましいなとも思うんですよ。 |

| 船越 |

おこがましい? |

| 大友 |

何百年もその土地で色々やってきたわけじゃないですか。例えば漆製品をつくってる産地があってね、茶托とか茶ひつをつくってたんだけど、だんだん売れなくなってしまって、最近バタバタつぶれてるんだって。 |

| 船越 |

はい。 |

| 大友 |

「どうしてでしょう?」「何が悪いんでしょうか?」

って言われるんだけど、いや、あなたたち悪くないと思いますと。ただ、そういうモノを使うところが少なくなってきちゃったよね、っていうことじゃないですか。時代がね。 |

| 船越 |

そうですね。 |

| 大友 |

そればっかりは食い止めようがないんですよ。 |

| 菅野 |

そうなんだよね。 |

| 大友 |

じゃあ、漆の良さを日本から世界へ発信しましょうって案も確かにいいですよ。いいですけど、下地をしっかりつくり込まないと、他の地方に持って行った瞬間に反り返っちゃうんですよ。まして海外なんて、飛行機から降りた途端にくにゃくにゃなんですよ。(笑) |

| 船越 |

なるほど。 |

| 大友 |

昔は、その産地、地域で使ってたので、そういうことはなかったんですよね。少なくとも海外に持って行くなんてことはなかったんですよ。 |

| 菅野 |

そうだよね。 |

| 大友 |

値段にしてもね、例えば2000円で磁器のお茶碗が変える時代に、彼らがつくると7万円かかると。そこを動かせない状況下で、どう知恵を絞ったらいいかなと。 |

| 菅野 |

うん。 |

| 大友 |

それはやっぱり、かなり厳しいですよね。「僕が産業を復興させます!」って鳴り物入りではお伺いできませんっていう気持ちはありますよね。けっこう難しい。 |

| 菅野 |

デザインの力って、そんなにないと思うんだよ。世の中が右肩下がりでモノが売れない状況を、右肩上がりにする力って、それはデザインだけの力では生まれてこないよね。もちろん、デザインがひとつのキーワードであることは間違いないんだけども、デザイナーはそのことを素直に言った方が良いと思う。 |

| 大友 |

そうなんですよね。 |

| 菅野 |

お椀づくり100年の歴史のある会社で、いきなりスピーカーボックスをつくりましょうってなると、一瞬おもしろいんだよね。だけど、出口がないんだよ。売るためのルートがない。 |

| 大友 |

うん。 |

| 菅野 |

そこも含めて、うちが全部見ますからって言えるなら良いけど、本来その力はデザイナーにはないんだよね。 |

| 大友 |

そうですね。 |

| 菅野 |

だから、脈々と培ってきたブランドにどう歩み寄るかっていうことは、すごく大事なことだと思うんだよな。 |

| 大友 |

代替品をつくる解決策って、手法としては起爆力があるんですよね。 |

| 菅野 |

うん。 |

| 大友 |

さっきの、スピーカーを漆でつくるっていう話ですけど、それって漆じゃなくてもいいわけじゃないですか。 |

| 菅野 |

うん。 |

| 大友 |

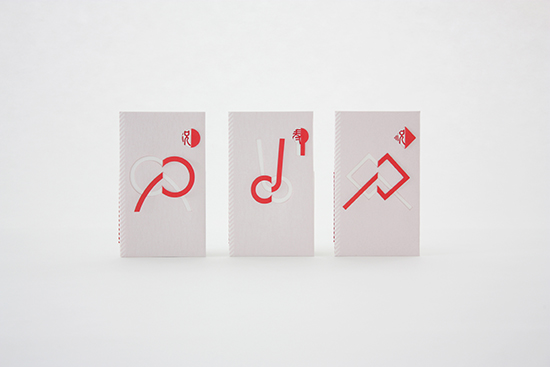

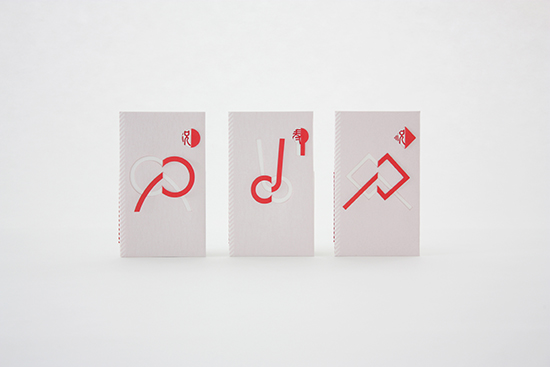

例えば、かみの工作所のプロジェクトで祝儀袋をつくったんですけど、プロジェクトのテーマが「特色」で、僕に割り当てられた色は赤だったんですね。 |

| 菅野 |

うん。 |

|

| 大友 |

赤で紙で何をつくろうかって考えるわけですよ。そのとき、「紙でもできる」にするのか、「紙じゃないとできない」にするのか、ここ分かれ目だなと思って。 |

| 菅野 |

そうだね。 |

| 大友 |

例えば紙でできたお皿。でも、磁器のお皿には敵わないわけですよ。 |

| 船越 |

はい。 |

| 大友 |

でもね、「新しい紙のお皿ができました。」これは起爆力があるはずなんですよ。だって見た事ないから。 |

| 菅野 |

うん。 |

| 大友 |

でも、冷静に長い目で見ると、「あれ?」っていう感じになると思うんです。 |

| 菅野 |

そうだね。(笑) |

| 大友 |

だからやっぱり、紙じゃないとダメなモノを選択して、祝儀袋。 |

| 菅野 |

なるほどね。 |

| 大友 |

でも、同じプロジェクトをやってたトラフ(トラフ建築設計事務所)の空気の器はバカ売れしたけどねーみたいな。(笑) ちぇっ!みたいな。(笑) |

| 菅野 |

あはは。(笑) |

| 船越 |

私、この祝儀袋、活用させていただいてます。 |

| 大友 |

ありがとうございます。(笑) |

| 菅野 |

いや、でも今の話はすごく大事だね。 |

| 船越 |

そうですね。 |

| 菅野 |

奇を衒った手法は、危険と表裏一体なんだよね。 |

| 大友 |

でも、どっちが良いかでは語れないんですよね。たぶん、頑に起爆製のある方を嫌うっていうのも良くないと思うし、頑に本質的なところばっかりを狙って行くのも違うと。最近、そこを決めてはいけないと思っていて。 |

| 菅野 |

なるほどね。 |

| 大友 |

むしろそこはヌルヌルに。そこで自分を縛る必要はないかなと。縛っちゃうとおもしろいものを考え出したとき、へらへらとつくれないし。(笑) |

| 菅野 |

あはは。(笑) |

| 船越 |

へらへらと。(笑) |

| 菅野 |

けどね、考え方って年齢と共に変わって行くからね。今はこう思うけど、来年はわからないんだよ。 |

| 大友 |

本当にそうですよね。 |

| 船越 |

確かに、私、学生時代に学さんに教えていただいたときのイメージと、今日のお話を伺って受けた印象はちょっと違いました。 |

| 大友 |

でしょう? グラッグラですから私。 |

| 船越 |

いや、そういう意味では・・・。(笑) |

| 大友 |

たぶん、自分のスタンスを決めると楽なんですよ、非常に。 |

| 船越 |

はい。公式があって、ここに当て嵌めると答えが出てくるっていう。 |

| 大友 |

どちらかというと、今は緩い方がおもしろいなと感じてるんですね。 |

| |

|

| |

デザイナーが、デザインにできることを素直に言うって、とても大切な事だと思いました。最終回は最近のお仕事について少しだけ教えていただきました。

|